Brandão M, Gonçalves D, Fernandes A, Pinheiro M. Trabalho por Turnos, Síndroma Metabólica e Risco Cardiovascular: uma Revisão sobre os impactos da Desregulação Circadiana na Saúde Ocupacional. Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online. 2025, esub0545. DOI: 10.31252/RPSO.13.09.2025

SHIFT WORK, METABOLIC SYNDROME AND CARDIOVASCULAR RISK: A REVIEW ON THE IMPACTS OF CIRCADIAN DYSREGULATION ON OCCUPATIONAL HEALTH

Artigo: Artigo de Revisão

Autores: Brandão M(1), Gonçalves D(2), Fernandes A(3), Pinheiro M(4).

RESUMO

Introdução e objetivo

O trabalho por turnos, especialmente noturno e rotativo, é cada vez mais frequente em setores como saúde, transportes e indústria, levantando preocupações relevantes em saúde ocupacional. A desregulação dos ritmos circadianos compromete a homeostase do organismo, promovendo alterações hormonais, metabólicas e cardiovasculares. Esta revisão teve como objetivo analisar a evidência publicada entre 2020–2025 sobre a associação entre trabalho por turnos, síndrome metabólica e as doenças cardiovasculares, explorando os mecanismos fisiopatológicos subjacentes e discutindo implicações práticas para a saúde ocupacional.

Metodologia

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com pesquisa nas bases de dados Medline (via PubMed), Scielo e Cochrane em abril de 2025. Foram incluídos artigos publicados em português e inglês entre 2020–2025. Revisões sistemáticas e narrativas foram consideradas como fontes secundárias. Estudos clássicos anteriores foram usados apenas para enquadramento conceptual. A qualidade da evidência foi avaliada segundo a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT).

Resultados

Foram inicialmente identificados 38 artigos, dos quais 10 cumpriram os critérios de inclusão e foram analisados. A evidência aponta para risco acrescido de Síndroma Metabólica (OR ~1,5) e Doença Cardiovascular (RR ~1,2), com prevalência global até 33% em motoristas profissionais. Estudos longitudinais revelaram uma relação dose–resposta em exposições ≥10 anos e diferenças de género, com risco aumentado em mulheres. Os principais desfechos incluíram obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e maior incidência de eventos cardiovasculares. A Síndroma Metabólica foi definida de forma variável, segundo critérios do National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation e da Organização Mundial de Saúde. Para além da síntese internacional, esta revisão articula os resultados com investigações nacionais publicadas na Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional, reforçando a relevância prática destes achados no contexto português.

Discussão e Conclusão

A evidência sugere que o trabalho por turnos é um fator de risco modificável para Síndroma Metabólica e Doença Cardiovascular, mediado por cronodisrupção e alterações hormonais e comportamentais. Apesar da consistência dos achados, limitações metodológicas (como predominância de estudos transversais, dados autorrelatados e heterogeneidade nas definições de turno) comprometem a generalização. Futuras coortes de longa duração devem adotar métricas padronizadas e integrar avaliação circadiana objetiva. Do ponto de vista ocupacional, recomenda-se rastreio periódico de indicadores cardiometabólicos, promoção de sono e estilos de vida saudáveis e adaptação dos turnos de acordo com o cronotipo individual, para potenciar a satisfação laboral e produtividade.

Palavras-chave: Trabalho por turnos, Ritmo circadiano, Síndroma metabólica, Doenças cardiovasculares, Saúde ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho.

ABSTRACT

Introduction and objective

Shift work, particularly night and rotating shifts, is increasingly common in sectors such as healthcare, transportation and industry, raising significant occupational health concerns. Circadian rhythm disruption compromises homeostasis, leading to hormonal, metabolic, and cardiovascular alterations. This review aimed to analyse evidence published between 2020–2025 on the association between shift work, metabolic syndrome, and cardiovascular diseases, exploring underlying pathophysiological mechanisms and discussing practical implications for occupational health.

Methodology

A narrative literature review was conducted through searches in Medline (via PubMed), Scielo, and Cochrane in April 2025. Articles published in Portuguese and English between 2020–2025 were included. Systematic and narrative reviews were considered as secondary sources. Earlier landmark studies were used only for conceptual framework. Evidence quality was assessed using the Strength of Recommendation Taxonomy.

Results

A total of 38 articles were identified, of which 10 met inclusion criteria. Evidence indicates an increased risk of Metabolic Syndrome (OR ~1.5) and Cardiovascular Diseases (RR ~1.2), with prevalence up to 33% among professional drivers. Longitudinal studies reported a dose–response relationship in exposures ≥10 years and gender differences, with higher risk among women. Main outcomes included abdominal obesity, hypertension, dyslipidemia, insulin resistance, and higher incidence of cardiovascular events. Metabolic Syndrome was defined variably, according to National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation, or World Health Organization criteria. In addition to international evidence, this review highlights Portuguese contributions published in the Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional, reinforcing the national relevance of these findings.

Discussion and Conclusion

Shift work emerges as a modifiable risk factor for Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease, mediated by circadian disruption and hormonal and behavioral alterations. Despite consistent results, methodological limitations (such as cross-sectional designs, self-reported data, and heterogeneous definitions of shift schedules) restrict generalizability. Future long-term cohort studies should adopt standardized Metabolic Syndrome metrics and integrate objective circadian assessment. From an occupational health perspective, periodic cardiometabolic screening, sleep hygiene and healthy lifestyle promotion, and alignment of work schedules with individual chronotype are recommended to mitigate adverse effects, to increase work satisfaction and productivity.

Keywords: Shift work, Circadian rhythm, Metabolic syndrome, Cardiovascular diseases, Occupational Health, Occupational Medicine and Occupational Nursing.

INTRODUÇÃO

A crescente complexidade dos sistemas produtivos e a globalização têm impulsionado a adoção generalizada de regimes de trabalho por turnos, especialmente noturnos e rotativos, para garantir a continuidade de serviços críticos em setores como saúde, transportes, indústria e segurança (1) (2). Estima-se que aproximadamente 20% da força de trabalho em regiões industrializadas esteja inserida nestes horários (3). Este modelo laboral tem sido associado a desregulação dos ritmos circadianos, que regulam funções fisiológicas essenciais como o ciclo sono-vigília, secreção hormonal, metabolismo da glicose e lípidos e pressão arterial (4) (5). A disrupção crónica destes ritmos promove desequilíbrios metabólicos e hormonais que comprometem a homeostase do organismo (6).

A literatura recente sustenta que essa desregulação está fortemente associada ao desenvolvimento da síndrome metabólica (SM) e de doenças cardiovasculares (DCV) (7) (8). A SM é um conjunto de alterações que inclui obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia e resistência à insulina, definidos segundo critérios de entidades como o National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III), a Federação Internacional de Diabetes (IDF) ou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta condição é reconhecida como fator de risco para diabetes tipo 2 e eventos cardiovasculares maiores, como enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (9) (10). Paralelamente, as DCV continuam a ser a principal causa de morte a nível mundial, sendo os fatores laborais progressivamente reconhecidos como contribuintes importantes (11) (12).

Mais recentemente, tem-se proposto o conceito de síndrome circadiana, um modelo mais abrangente que integra os componentes clássicos da SM com perturbações do sono, cronotipo e stress. Este construto clínico emergente sugere que a cronodisrupção pode preceder ou potenciar o desenvolvimento da SM, sendo particularmente útil para captar fenótipos de risco em trabalhadores por turnos. Importa salientar que, embora os estudos incluídos nesta revisão tenham recorrido maioritariamente a critérios clássicos para a definição de SM, a análise deste novo conceito pode oferecer perspetivas adicionais para a compreensão dos riscos ocupacionais.

Estudos empíricos revelam que trabalhadores por turnos apresentam maior prevalência de SM, com odds ratios variando entre 1,3 e 2,2, e valores aumentados de circunferência abdominal, pressão arterial e glicemia de jejum (13) (14). Além disso, a exposição noturna tem sido associada a um aumento do risco de DCV, incluindo hipertensão, doença coronária e acidente vascular cerebral (15) (16). Estudos longitudinais demonstram ainda uma relação dose–resposta, com risco acrescido em exposições superiores ou iguais a dez anos (14) (17).

Do ponto de vista fisiopatológico, a cronodisrupção interfere no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (subida do cortisol), altera a produção de melatonina e hormonas reguladoras do apetite (diminuição da leptina, aumento da grelina) e promove resistência à insulina, obesidade abdominal e inflamação crónica de baixo grau (6) (14) (15). Estas alterações potenciam a ocorrência de SM e, consequentemente, de DCV.

Contudo, muitos estudos apresentam limitações metodológicas, como o predomínio de desenhos transversais, o uso de dados autorrelatados e a heterogeneidade na definição de turno, dificultando comparações diretas e inferências causais (6) (14). Neste cenário, reforça-se a necessidade de revisões críticas que integrem a evidência mais recente, sistematizem mecanismos fisiopatológicos e avaliem implicações práticas.

Neste contexto, a presente revisão tem como objetivo analisar criticamente a evidência publicada entre 2020–2025 sobre a associação entre trabalho por turnos e risco de SM e DCV, explorando também o papel da síndrome circadiana. Pretende-se ainda discutir as repercussões em saúde ocupacional, uma vez que o impacto não se limita ao indivíduo, mas reflete-se em absentismo, produtividade e custos organizacionais. Além da literatura internacional, destacam-se contributos nacionais publicados na Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online, que abordam a relevância da SM no exame clínico (24) e o desenvolvimento de ferramentas de rastreio adaptadas ao contexto português (25), reforçando a pertinência desta discussão no cenário nacional.

PERGUNTA

Qual é o impacto do trabalho por turnos na saúde ocupacional, nomeadamente na SM e no risco cardiovascular (RCV)?

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de analisar a evidência mais recente sobre a associação entre o trabalho por turnos, a SM e o RCV, com ênfase nos mecanismos fisiopatológicos relacionados com a desregulação circadiana e nas suas implicações para a saúde ocupacional.

A pergunta de investigação foi formulada segundo a estratégia PICO: a população-alvo (P) correspondeu a trabalhadores adultos; a exposição/intervenção (I) foi o trabalho por turnos (fixos noturnos ou rotativos); a comparação (C) considerou trabalhadores em regime diurno ou não sujeitos a turnos; e o desfecho (O) incluiu a presença de SM e/ou DCV.

A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados MEDLINE, através do motor de busca PubMed, entre janeiro de 2020 e maio de 2025. Foram incluídos artigos originais (coortes, transversais, observacionais) publicados em português ou inglês, bem como revisões sistemáticas e narrativas utilizadas como fontes secundárias de enquadramento. Foram excluídos editoriais, comentários, cartas ao editor e artigos que não abordassem diretamente a associação entre trabalho por turnos e SM/DCV. Estudos clássicos anteriores a 2020 foram incluídos de forma pontual para contextualização histórica e fundamentação conceptual.

A seleção decorreu em duas fases: (i) leitura de títulos e resumos, com exclusão dos que não cumpriam os critérios definidos; (ii) leitura integral dos artigos potencialmente relevantes, sendo selecionados para análise final aqueles que preenchiam todos os critérios de elegibilidade.

A qualidade metodológica dos estudos originais foi avaliada pela escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), que classifica a evidência em três níveis: nível 1, para estudos consistentes e de elevada qualidade; nível 2, para estudos de qualidade limitada ou resultados inconsistentes e nível 3, correspondente a opinião de especialistas, estudos observacionais não controlados ou evidência indireta.

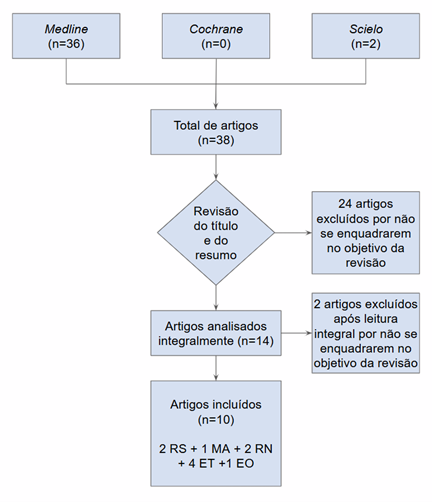

De cada estudo foram extraídos os seguintes dados: desenho do estudo, características da amostra, tipo de exposição laboral, variáveis metabólicas e cardiovasculares avaliadas, principais resultados e nível de evidência atribuído. Os resultados foram sistematizados em tabela de síntese e representados num fluxograma adaptado do modelo PRISMA, ilustrando o processo de seleção dos artigos.

RESULTADOS

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar 38 artigos potencialmente relevantes. Após a triagem inicial dos títulos e resumos, 24 foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Os 14 artigos remanescentes foram avaliados na íntegra, tendo sido excluídos quatro por não abordarem diretamente os desfechos de interesse ou por apresentarem limitações metodológicas significativas. Assim, dez estudos foram incluídos na análise final. O processo de seleção encontra-se representado na Figura 1, conforme fluxograma adaptado do modelo PRISMA.

Os estudos selecionados apresentam diversidade metodológica: três revisões sistemáticas (com ou sem meta-análise), quatro estudos transversais, um estudo observacional e duas revisões narrativas. A maioria avaliou populações expostas a regimes de turnos noturnos — fixos ou rotativos — em contextos ocupacionais variados, como profissionais de saúde (predominantemente mulheres), motoristas profissionais (maioritariamente homens), trabalhadores da indústria petroquímica e amostras populacionais mistas. O número de participantes variou entre cerca de 200 e mais de 19.000 indivíduos, com faixas etárias predominantemente entre os 20 e os 60 anos.

Os principais desfechos analisados foram a presença de SM, definida segundo critérios NCEP ATP III, IDF ou OMS, os seus componentes (obesidade abdominal, hipertensão arterial, dislipidemia, resistência à insulina), fadiga ocupacional e a ocorrência de eventos de DCV. A maioria dos estudos reportou uma associação estatisticamente significativa entre o trabalho por turnos — sobretudo noturno — e o aumento da prevalência de fatores de risco cardiometabólicos. Observou-se, de forma consistente, maior índice de massa corporal, níveis mais elevados de glicemia em jejum, triglicerídeos aumentados, colesterol HDL reduzido e maior prevalência de hipertensão arterial entre trabalhadores por turnos noturnos.

Diversos estudos forneceram medidas de efeito específicas. Rashnuodi et al. (2022), utilizando critérios IDF, encontraram prevalência de SM de 27,6% em trabalhadores em turnos versus 19,2% em diurnos, com OR ajustado de 1,56 (IC95%: 1,23–1,98). De forma consistente, Hemmer et al. (2021) reportaram RR de 1,57 (IC95%: 1,24–1,98) para SM e RR de 1,17 (IC95%: 1,09–1,25) para DCV. A meta-análise de Izadi et al. (2021), envolvendo 19.350 motoristas profissionais, identificou prevalência global de SM de 32,8% (IC95%: 32,1–33,5), destacando a vulnerabilidade deste setor laboral. Diferenças de género foram evidenciadas por Chin et al. (2023), que observaram OR=3,3 em mulheres para IMC elevado e OR=3,9 em homens para triglicerídeos elevados, além de persistência de efeitos adversos mesmo após a reforma. Vetter et al. (2016) identificaram risco aumentado de doença coronária em mulheres sujeitas a turnos rotativos. Shah et al. (2022) mostraram que indivíduos com transtorno do sono associado ao trabalho por turnos apresentaram ORs >1,5 para hipertensão, dislipidemia e obesidade abdominal. De forma semelhante, Hanif et al. (2024) reportaram OR de 1,43 para hipertensão arterial e de 1,36 para dislipidemia em trabalhadores noturnos.

Para além dos parâmetros clássicos, vários estudos reportaram desfechos clínicos e funcionais adicionais. Foi identificada fadiga ocupacional significativa associada à SM em enfermeiras (19), bem como distúrbios do sono e insónia relacionados com o trabalho noturno (8). A síndrome circadiana foi proposta como um quadro clínico distinto, com impacto superior ao da SM (15), reforçando o papel central da disrupção cronobiológica. Alterações hormonais, como elevação sustentada do cortisol e disfunção nos níveis de leptina e grelina, foram associadas à obesidade abdominal e à resistência à insulina (6). Estes achados ampliam a compreensão sobre o impacto sistémico da exposição laboral circadiana.

As DCV surgem não apenas como um desfecho independente, mas também como consequência direta dos próprios critérios que compõem a SM — hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e obesidade abdominal. Assim, observou-se um aumento consistente no risco de hipertensão arterial, dislipidemia e eventos cardiovasculares maiores (enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral) entre trabalhadores com exposição prolongada a turnos. Wang et al. (2024) reforçaram que a associação é mais forte com a síndrome circadiana do que com a SM, destacando a cronodisrupção como mediador fisiopatológico.

Em síntese, os estudos incluídos apontam de forma consistente para uma associação entre o trabalho por turnos e o aumento do risco de SM e DCV, mediada por múltiplos fatores fisiopatológicos e comportamentais. Os efeitos adversos parecem mais pronunciados em trabalhadores sujeitos a turnos fixos noturnos, em mulheres e em exposições prolongadas (>10 anos). Diferenças setoriais também foram observadas, com destaque para profissionais de saúde e motoristas como grupos particularmente vulneráveis, o que sublinha a relevância em contexto de saúde ocupacional. Apesar da heterogeneidade metodológica, a convergência dos resultados sustenta a robustez da associação. A Tabela 1 resume as principais características dos estudos incluídos, incluindo população avaliada, tipo de exposição, variáveis estudadas, principais resultados e nível de evidência segundo a escala SORT.

DISCUSSÃO

A evidência atual mostra uma associação consistente entre trabalho por turnos — sobretudo noturno/rotativo — e aumento do risco de SM e DCV. Em termos de magnitude, os estudos apontam, de forma recorrente, para OR≈1,5 para SM e RR≈1,2 para DCV, indicando que o efeito não é apenas qualitativo, mas clinicamente relevante. Essa associação é reforçada por gradiente dose-resposta com exposição ≥10–15 anos e por diferenças por setor (saúde, motoristas, petroquímica) e sexo (maior vulnerabilidade em mulheres).

Do ponto de vista fisiopatológico, a cronodisrupção afeta o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (aumento do cortisol), favorece resistência à insulina, disfunção endotelial e gordura visceral, e altera hormonas reguladoras do apetite (leptina diminuiu / grelina aumenta), promovendo ganho ponderal e obesidade abdominal. A perturbação do sono reduz melatonina, com impacto na sensibilidade à insulina e no metabolismo energético. Estes mecanismos, descritos em estudos recentes, sustentam a plausibilidade biológica da associação (6) (8) (14).

Clinicamente, trabalhadores em turnos apresentam triglicerídeos e glicemia em jejum mais elevados, HDL mais baixo e PA mais alta — padrão compatível com os critérios de SM (3) (4). A privação crónica de sono, o stress laboral e refeições noturnas (timing desajustado ao ritmo circadiano) potenciam resistência à insulina, adiposidade visceral e dislipidemia (5) (6) (14). Em síntese de estudos com medidas de efeito: RR=1,57 para SM e RR=1,17 para DCV (14); OR=1,56 para SM em turnos versus diurnos (13); prevalência global de SM=32,8% em motoristas (18); OR=3,3 (IMC elevado, mulheres) e OR=3,9 (triglicerídeos elevados, homens) em reformados que trabalharam por turnos (20). A síndrome circadiana pode, inclusive, apresentar associação mais forte do que a SM convencional (15).

Em saúde ocupacional, estes achados traduzem-se em absentismo acrescido, queda de produtividade e maiores custos para organizações e sistemas de saúde. A nível de implicações práticas, podem ser mencionados o rastreio periódico de indicadores cardiometabólicos; adaptação de horários ao cronotipo (matutino/intermédio/vespertino), que se associa a menor sonolência e melhor perfil metabólico; bem como programas de sono, nutrição e gestão de stress (22) (23). No contexto nacional, instrumentos e sínteses publicadas na RPSO contribuem para operacionalizar o rastreio de SM e a observação clínica em serviços de saúde ocupacional (24) (25).

Limitações comuns incluem predomínio de estudos transversais, uso de dados autorrelatados e heterogeneidade na definição de exposição e desfechos, o que limita comparabilidade e generalização. Para colmatar, futuros estudos devem: (i) adotar coortes com follow-up superiores ou iguais a dez anos; (ii) padronizar SM (por exemplo, NCEP ATP III/IDF); (iii) caracterizar exposição com métricas objetivas (actigrafia do sono, cronotipo, rotação/fixação de turnos, duração acumulada); (iv) integrar biomarcadores (melatonina, cortisol, HOMA-IR); e (v) considerar timing das refeições e janela alimentar como variáveis de exposição relevantes.

À luz dos critérios de Bradford Hill, a relação cumpre força (OR>1,5; RR>1,2), consistência entre contextos, dose-resposta com tempo de exposição e plausibilidade biológica por mecanismos hormonais e metabólicos — sugerindo que o trabalho por turnos, especialmente o noturno, é um fator etiológico modificável e não apenas um marcador de risco.

CONCLUSÃO

A presente revisão procurou responder à questão central: de que forma o trabalho por turnos influencia o risco de SM e doenças cardiovasculares (DCV) no contexto da saúde ocupacional? A análise da literatura recente confirma que os regimes de turnos — em particular os noturnos ou rotativos — estão consistentemente associados a maior risco cardiometabólico, mediado por mecanismos de desregulação circadiana, alterações hormonais e comportamentais.

O contributo distintivo desta revisão reside na integração de evidência atualizada (2020–2025), incluindo estudos de diferentes setores (saúde, transportes, petroquímica), a discussão do conceito emergente de síndrome circadiana e a articulação com a realidade nacional, reforçada por publicações da Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional que abordam tanto a observação clínica como ferramentas de rastreio específicas.

Do ponto de vista prático, estes resultados sugerem que a saúde ocupacional deve priorizar estratégias adaptativas com base na cronobiologia, tais como a alocação dos trabalhadores a turnos compatíveis com o seu cronotipo; redução da rotatividade noturna excessiva; implementação de rastreios periódicos de indicadores cardiometabólicos; programas de promoção de sono adequado, alimentação ajustada ao ritmo circadiano e gestão do stress.

Exemplos concretos incluem a utilização de instrumentos de rastreio validados para SM em consultas de medicina do trabalho, a reorganização de escalas em hospitais e indústrias de modo a reduzir o impacto do trabalho noturno prolongado e a integração de programas de saúde cardiovascular em empresas com elevada exposição a turnos.

Apesar das limitações metodológicas da literatura disponível, nomeadamente a predominância de estudos transversais e de dados autorrelatados, a consistência dos achados, a magnitude das associações (OR frequentemente >1,5 para SM; RR >1,2 para DCV), a relação dose–resposta e a plausibilidade biológica sustentam, à luz dos critérios de Bradford Hill, a hipótese de um nexo causal. Assim, o trabalho por turnos deve ser encarado não apenas como um marcador, mas como um fator de risco modificável, cuja mitigação depende de políticas laborais mais adaptadas ao ritmo biológico humano.

CONFLITOS DE INTERESSE, QUESTÕES ÉTICAS E/OU LEGAIS

Nada a declarar.

AGRADECIMENTOS

Nada a declarar.

BIBLIOGRAFIA

1. Costa G. Shift work and health: current problems and preventive actions. Safety and Health at Work. 2010; 1(2): 112–123. doi:10.5491/SHAW.2010.1.2.112.

2. Eurofound. Working time developments in the 21st century: work duration and its regulation in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2019.

3. Harrington J. Health effects of shift work and extended hours of work. Occupational and Environmental Medicine. 2001; 58(1): 68–72. doi:10.1136/oem.58.1.68.

4. Roenneberg T, Merrow M. The circadian clock and human health. Current Biology. 2016; 26(10): R432–R443. doi:10.1016/j.cub.2016.04.011.

5. Czeisler C. Perspective: casting light on sleep deficiency. Nature. 2013; 497(7450): S13. doi:10.1038/497S13a.

6. Golding H, Ritonja J, Day A, Aronson K, Tranmer J. Modeling the relationship between shift work and cardiometabolic risk through circadian disruption, sleep and stress pathways. Chronobiology International. 2022; 39(5): 704–713. doi:10.1080/07420528.2022.2035036.

7. Hanif A, Okafor D, Katyal G, Kaur G, Ashraf H, Bodapati A, et al. Shifting rhythms: a systematic review exploring the impact of shift work on cardiovascular health. Occupational Medicine and Health Affairs. 2024; 12(3): 456–464. doi:10.4172/2329-6879.1000427.

8. Shah A, Turkistani A, Luenam K, Yaqub S, Ananias P, Jose A, et al. Is shift work sleep disorder a risk factor for metabolic syndrome and its components? A systematic review. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2022;20(1):1–10. doi:10.1089/met.2021.0094.

9. Grundy S. Metabolic syndrome update. Trends in Cardiovascular Medicine. 2016;26(4):364–373. doi:10.1016/j.tcm.2015.10.004.

10. Mottillo S, Filion K, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P, et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Cardiology. 2010; 56(14): 1113–1132. doi:10.1016/j.jacc.2010.05.034.

11. Global Burden of Disease 2019 (GBD 2019) Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019. The Lancet. 2020; 396(10258): 1204–1222. doi:10.1016/S0140-6736(20)30925-9.

12. Torquati L, Mielke G, Brown W, Kolbe-Alexander T. Shift work and the risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis including dose-response relationship. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2018; 44(3): 229–238. doi:10.5271/sjweh.3700.

13. Rashnuodi P, Afshari D, Shirali G, Amiri A, Raesi Zadeh M, Samani A. Metabolic syndrome and its relationship with shift work in petrochemical workers. Work. 2022; 71(4): 1175–1182. doi:10.3233/WOR-205223.

14. Hemmer A, Mareschal J, Dibner C, Pralong J, Dorribo V, Perrig S, et al. The effects of shift work on cardio-metabolic diseases and eating patterns. Nutrients. 2021; 13(11): 4178. doi:10.3390/nu13114178.

15. Wang L, Wang S, Wang Y, Jiang Y, He J, Li X. Shift work increases the risk of circadian syndrome rather than metabolic syndrome: a cross-sectional study of NHANES 2005–2010. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2024;22(10):761–769. doi:10.1089/met.2023.0056.

16. Vetter C, Devore E, Wegrzyn L, Massa J, Speizer F, Kawachi I, et al. Association between rotating night shift work and risk of coronary heart disease among women. Journal of the American Medical Association. 2016; 315(16): 1726–1734. doi:10.1001/jama.2016.4454.

17. Lee J, Kim H. The effect of shift work on metabolic syndrome and its components: a four-year longitudinal study. Healthcare. 2023; 11(6): 802. doi:10.3390/healthcare11060802.

18. Izadi N, Najafi A, Saraei M. Metabolic syndrome and its determinants among professional drivers: a systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders. 2021; 20(2): 2015–2023. doi:10.1007/s40200-021-00928-7.

19. Yang S, Wang H, Huang H. Workplace fatigue, metabolic syndrome, and cardiovascular risk in female nurses: a cross-sectional study. Journal of Occupational Health. 2021; 63(1): e12232. doi:10.1002/1348-9585.12232.

20. Chin B, Lehrer H, Tracy E, Barinas-Mitchell E, Wilckens K, Carroll L, et al. Cardiometabolic function in retired night shift workers and retired day workers. Scientific Reports. 2023; 13(1): 5204. doi:10.1038/s41598-022-20743-1.

21. Ritchie H, Broussard J. Crosstalk proposal: insufficient sleep is responsible for the association between shift work and metabolic disease. The Journal of Physiology. 2022; 600(24): 5497–5499. doi:10.1113/JP283302.

22. Wittmann M, Dinich J, Merrow M, Roenneberg T. Social jetlag: misalignment of biological and social time. Chronobiology International. 2006; 23(1–2): 497–509. doi:10.1080/07420520500545979.

23. Juda M, Vetter C, Roenneberg T. Chronotype modulates sleep duration, sleep quality, and social jet lag in shift-workers. Journal of Biological Rhythms. 2013; 28(2): 141–151. doi:10.1177/0748730412475042.

24. Costa D, Gonçalves F. Quando suspeitar de síndrome metabólica no exame físico e qual a relevância para a saúde ocupacional. Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online. 2020; 10: 1–20. doi:10.31252/RPSO.12.09.2020.

25. Costa D. Desenvolvimento da versão portuguesa do questionário ESF-1: rastreio para síndrome metabólica. Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online. 2023; 15: esub0378. doi:10.31252/RPSO.28.01.2023.

ANEXOS

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão. EO = Estudo observacionais, ET = Estudos transversais, MA = meta-análise, RN = revisão narrativa, RT = revisão sistemática.

Quadro 1. Caracterização dos estudos incluídos na revisão, organizados por ano de publicação. São apresentados o tipo de estudo, população avaliada, exposição relacionada ao trabalho por turnos, variáveis estudadas, principais resultados e o respetivo nível de evidência segundo a escala SORT (Strength of Recommendation Taxonomy)

| Autores (Ano) | Tipo de Estudo | População/

Amostra |

Exposição | Variável | Principais Resultados | NE |

| Hemmer A et al. (2021)13 | Revisão narrativa | Profissionais de saúde | Turnos rotativos e noturnos | SM, DCV, padrões alimentares | Risco aumentado de SM (RR 1.57; IC 95%: 1.24–1.98) e DCV (RR 1.17; IC 95%: 1.09–1.25). Relação dose-resposta, com maior risco associado a exposições prolongadas. Alterações nos padrões alimentares. |

3 |

| Izadi N et al. (2021)17 | Revisão sistemática com meta-análise | Motoristas profissionais do sexo masculino (n=19350) | Trabalho como motorista profissional | SM e seus componentes (hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, obesidade abdominal) | Prevalência estimada de SM em 32,8% (IC 95%: 32,1% a 33,5%). Fatores de risco: idade, maior índice de massa corporal (IMC), tabagismo, dieta rica em colesterol, baixo nível de atividade física regular, histórico de diabetes mellitus ou gota, padrão de trabalho por turnos. |

2 |

| Yang SL et al. (2021)18 | Estudo transversal | Enfermeiras com experiência prolongada em turnos noturnos | Turnos noturnos | SM, RCV, fadiga | Maior prevalência de SM e RCV elevado. A fadiga no local de trabalho foi identificada como um fator contribuinte significativo para o aumento desses riscos. |

2 |

| Rashnuodi P et al. (2022)12 | Estudo transversal | Trabalhadores da indústria petroquímica (n = 1.200), com idades entre 18 e 60 anos | Turnos rotativos | SM, incluindo parâmetros como obesidade abdominal, hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia | Maior prevalência de SM (27,6%) em comparação com trabalhadores diurnos (19,2%), maiores índices de massa corporal (IMC), pressão arterial, glicose em jejum e triglicerídeos. Trabalho por turnos é fator de risco independente para o desenvolvimento de SM (OR = 1,56; IC 95%: 1,23–1,98). |

2 |

| Shah A et al. (2022)8 | Revisão sistemática de estudos transversais | Indivíduos com diagnóstico de Transtorno do Sono Relacionado ao Trabalho por Turnos (SWSD) | Trabalho por turnos | SM e seus componentes (hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, obesidade abdominal) | Associação significativa entre o transtorno do sono relacionado ao trabalho por turnos e a presença de SM. Os componentes da SM, como hipertensão e dislipidemia, mostraram-se mais prevalentes em indivíduos com SWSD. |

2 |

| Golding H et al. (2022)6 | Estudo transversal | Trabalhadores por turnos | Trabalho em turnos | Disrupção circadiana, sono, stress, risco cardiometabólico | Turno rotativo associado a desregulação de ritmos de cortisol e melatonina (p < 0,001). Esta desregulação correlaciona-se com maior risco cardiometabólico (p = 0,01). Sono e stress aumentados (p = 0,002 e p < 0,001), mas sem mediação direta no risco. | 3 |

| Ritchie HK et al. (2022)20 | Revisão narrativa | Trabalho em turnos (noturnos, vespertinos ou rotativos) | Risco aumentado de doenças metabólicas associadas à insuficiência de sono em trabalhadores por turnos | Trabalhadores por turnos apresentam maior risco de doenças cardiovasculares e metabólicas em comparação com trabalhadores diurnos. Sono insuficiente como principal fator responsável por esse aumento de risco, impacto maior que outros fatores de estilos de vida. | 3 | |

| Chin BN et al. (2023)19 | Estudo observacional | Aposentados do UK Biobank | Histórico de trabalho em turnos noturnos | Função cardiometabólica | RNSW teve OR=2,6 (IC95%:1,1–6,3) para SM (não significativo após ajuste). Mulheres RNSW: OR=3,3 (IC95%:1,2–10,4) para alto IMC; Homens RNSW: OR=3,9 (IC95%:1,1–14,2) para triglicerídeos elevados; sem diferença na função endotelial nem espessura carotídea. | 2 |

| Wang L et al. (2024)14 | Estudo transversal | Participantes do NHANES 2005–2010, com idades entre 20 e 60 anos | Trabalho por turnos (turnos rotativos e fixos) | SM (critérios da NCEP ATP III) e síndrome circadiana (definida por ≥4 destes 7 itens: aumento do perímetro abdominal, da pressão arterial, triglicerídeos, HDL reduzido, glicemia de jejum elevada, curta duração do sono e sintomas depressivos). | Maior risco de síndrome circadiana entre trabalhadores por turnos em comparação com a SM. A associação manteve-se significativa após ajuste para idade, sexo e IMC. Não foi observada associação estatisticamente significativa entre turnos e SM. | 2 |

| Hanif A et al. (2024)7 | Revisão sistemática | Trabalhadores por turnos | Trabalho em turnos e disrupção circadiana | Doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, alterações nos ritmos biológicos | Associação positiva ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão e dislipidemia. Necessário mais investigação dos mecanismos biológicos subjacentes. | 2 |

(1)Maria João Brandão

Interna de 4º ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar na USF Dunas, ULS Matosinhos. MORADA COMPLETA PARA CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES: Rua do Outeiro, nº95, 3ºesq, 4420-237 Gondomar. E-MAIL: mariajbrandao.med@gmail.com. Nº ORCID: 0009-0004-2705-3994

-CONTRIBUIÇÃO PARA O ARTIGO: Investigação, análise / interpretação dos resultados, redação do artigo

(2)Diana Gonçalves

Interna de 4º ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar na USF Joane, ULS Médio-Ave. 4770-260 Braga. E-MAIL: dianadiasgoncalves95@gmail.com. Nº ORCID: 0000-0002-9358-496X

-CONTRIBUIÇÃO PARA O ARTIGO: Investigação, análise / interpretação dos resultados, redação do artigo

(3)Ana Fernandes

Interna de 4º ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar na USF Pró-Saúde, ULS Braga. 4730-702 Braga. E-MAIL: anaraquel.a.fernandes@gmail.com. Nº ORCID: 0000-0002-3407-1347

-CONTRIBUIÇÃO PARA O ARTIGO: Investigação, análise / interpretação dos resultados, redação do artigo

(4)Maria Inês Pinheiro

Interna de 2º ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar na USF Dunas, ULS Matosinhos. 4455-116 Maia. E-MAIL: minesqpinheiro@gmail.com. Nº ORCID: 0009-0003-7913-5871

-CONTRIBUIÇÃO PARA O ARTIGO: Investigação, análise / interpretação dos resultados, redação do artigo